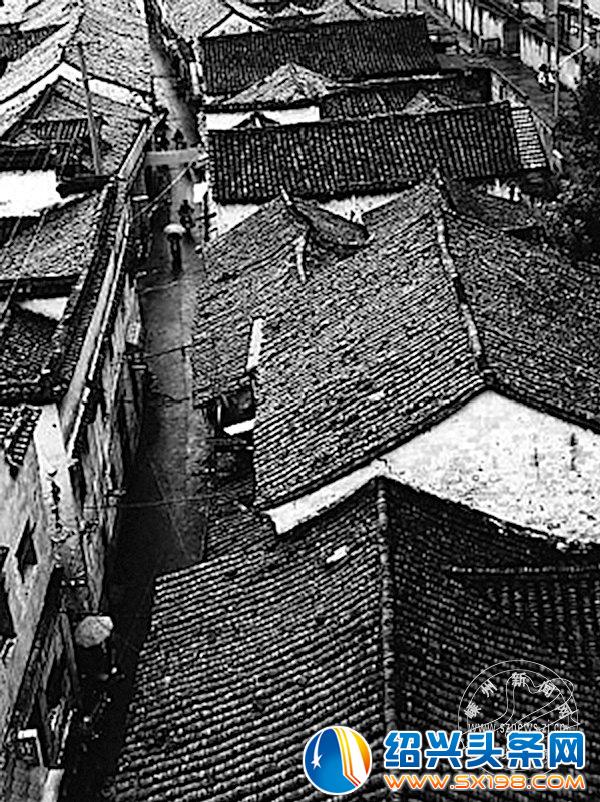

阴沉沉的天空,静悄悄的老街。春寒料峭时节,我这个早年曾经在老街上长大的小顽童,今又驻足在东前街街口的东首朝西望,依稀可见——

任光雄赳气昂而来,走过街口,奔向大上海,远渡法兰西,再回归祖国的怀抱,以激越的革命音乐为武器,吹响了为祖国的生死存亡而战的号角,成为“民族的号手”……

沈寅初朝气蓬勃而来,走过街口,奔向大上海,求学于复旦大学,潜心钻研,开创了生物催化在化工领域中应用的先河,后成为中国工程院院士,被誉为“中国生物农药之父”……

宓风光不负韶华而来,步出街口,带着他的作品巡展五洲四海,深藏在街巷内的“泥人宓研究所”就像“根据地”,打造出了“民间工艺美术大师”……

更有一群群勤劳厚道的“老街坊”接踵而来,走向天南地北,在各行各业上,为祖国建设贡献着才智和力量……

这些音乐家、科学家、艺术家和“街坊们”或生于斯或长于斯,钟灵毓秀的“斯街”在哪里?“斯街”就是我此时此刻的驻足地——剡城老街东前街。

眼前的东前街虽与时节的静萧景象似乎略同,但光从我报出的这几名现代名士而言,足见它就像一本厚重的书,值得我们静心地去翻阅;就像一坛陈了数十年的酒,引诱着我们悠然地去品尝;更像一位耄耋老人,喃喃诉说着千年剡城的前世今生……

见证剡城千年历史

嵊州古称剡县,建于秦汉时期,延续了已有二千多年。悠久的历史,优美的风光,人杰地灵,孕育了灿烂的剡溪文化,戴逵、王羲之、李白、杜甫诸位大家圣杰纷至沓来,写下和传咏着“剡溪蕴秀异,欲罢不能忘”等等一大批千古不朽的咏剡名篇,助推剡溪文化的发扬光大。

剡县城初建于五代吴越国中叶(公元893~978年),宋称剡镇,亦呼剡城。明朝时,为防匪患与洪灾把剡镇划了一个大圈子建筑起了城墙,东南西北分别建了五大城门,拱明门位于东头,人们习惯叫东门。东前街则依靠着东门口从东向南的城墙内侧而建。人们凡陆路从东北、东南方向来县城,一般入东门进城;水路则舟船从曹娥江、剡溪溯行向上,舟船停靠于东门外的溪江埠头,人与货物上岸,再入东门进县城。于是东前街成了进城首选的必经之路。由此可见,这条东前街在具有上千年建城史的剡城义不容辞地担当起了迎宾的主角,演绎着一部部繁荣与衰落、欢乐与辛酸的文化历史大剧。

漫步老街访遗存

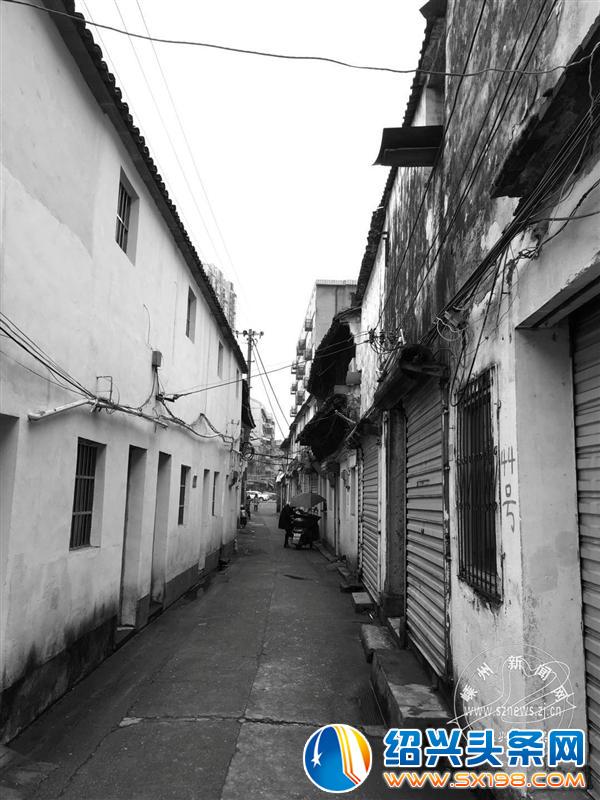

岁月如梭,光阴荏苒。此时,我站在东前街口往西望,一条宽三步的老街向前蜿蜒,纵横交错的电线像蜘蜘网状缠绕着两边老旧的二层店铺,明清风格的街景显得那样的杂乱、苍老。

我缓步向前,张望着两旁店铺,有卖鲜花的、香烟的,有收售古董旧货的。约走三十来步,右边一个两扇古旧发黄的台门木门虚掩着,条石砌成的门楣上凿刻着还隐约可见的“昌後堂”三个大字。我略知它的经历,它就是大名鼎鼎的越医十大专科世家之一的嵊县竹氏妇科坐堂诊疗之地。据《绍兴史志》对“嵊县城中昌後堂”的专门记载:“嵊县竹氏妇科以芷熙医术最精……至城中后,在‘昌後堂’行医,诊务频繁。”据传,竹氏妇科原系清嘉庆年间竹秉仁首创。竹氏世居嵊地,秉仁之子忠高、孙篆甫均承家业,篆甫传子芷熙、芷源,授徒张禹川。竹氏妇科中,尤以芷熙医术最精。芷熙中秀才后,弃儒行医。他善于继承家学之要,又博采众长,医术多有创见。随着名声的广大,芷熙就移至剡城东前街“昌後堂”坐堂行医。因艺德双馨,竹氏终成越医专科世家一派,闻名遐迩,代代相传,它对于嵊县民众医疗康复、妇女保健作出了突出的贡献。“昌後堂”见证了竹氏妇科医学传播与发扬的历史,也为当时东前街的繁荣与昌盛增添了浓浓的色彩。

我再移步前行,阵阵酒香扑鼻飘来。是的,“寅东商店”到了。我从小就听大人们说起,张罗这家酒店的老板是上虞章家埠人,世祖以酿酒为业,经营年久,店门虽小,因货纯,远近街坊都喜欢赶到这里买,所以生意至今还是不错。现在仍然经营着黄酒、白酒、酱油、酸醋、香糟等等酿造制品。初看店面和摆式虽然简陋,但再看上方弯形红色的木檐,便知此店堂的悠久与古朴,成为今日东前街的守望者之一。

向前开二十几步,这时左侧边上又见到了一个由条石砌成的台门,黑漆斑落的两扇厚重的木门紧闭着。我得告知你,这家台门就是上世纪80年代创办的“泥人宓研究所”的旧址,土生土长的东前街年轻人宓风光,就在这里面安营扎寨,奋发图强,精研技艺,独创“浙江泥人”一派。他从这里起家立业,终成大器,结出硕果,其代表作《中国戏剧百脸谱》《中国千人谱》《世界首脑人物》等等蜚声海内外,多次应邀赴世界各地作民间艺术交流,被誉为一代工艺美术大师,也为古老的东前街争了光、添了新彩。

路过两边的店家,继续朝前行走十几步,一幢淡绿色古式结构的门院呈现在眼前,门额上弧形地贴钉着红色的“嵊州市五爱幼教集团育星园区”字样。噢!如今这里已是幼儿早教的场所了。其实,它的前身叫“药王庙”。上世纪60年代,此地还是东方红小学(今鹿山小学)的分部,我的小学一年级就在这里度过的。那时门厅内还遗存着古老的戏台、厢房分布在两侧,古庙框架依然可见。二层门楼和厢房便成了我们简陋的教室。后来,分部并入本部,拆除了这里面的戏台和厢房,建起了一幢四层楼房,成为教育局的办公地。尽管一变再变,但门楼至今还保存着,仍显见着昔日的精致与庄重。

为了搞清“药王庙”的由来,我曾借来嵊州现存最早的由宋代学者高似孙编纂的成书于宋嘉定七年(公元1214年)的《剡录》、1989年版《嵊县志》查阅,都没有查到相关的内容,竟想不到连1983年版《嵊县地名志》也只字未提。所幸的是民国二十三年(公元1934年)版《嵊县志》,在卷七中查到了寥寥几十字记载:药王庙《同治志》(清)在东门内,道光四年毁,咸丰间重建。

再后来,求助网络百度,输入“嵊县药王庙”搜索,万幸在对越剧创始人之一高炳火(1879-1956)的词条里显现着与“药王庙”相关的内容——1906年清明节,农历三月初三,艺人们又在嵊县东王村再次演出《双金花》,高炳火扮主角花旦蔡金莲,第二天再演《赖婚记》。此后,正式组戏班演出于江夏、里坞等乡村,越剧就此诞生,高炳火也成为了越剧创始人之一。1907年,他们又进嵊县城内药王庙开戏馆,从此越剧走向商业化。东前街的药王庙连同高炳火为越剧的诞生与发展作出了重大贡献。

由此看来,东前街的“药王庙”至少在清朝道光年间已经存在后被毁,重建在同朝咸丰时期,而在清末的1907年,即110年前,“药王庙”就成了民众的娱乐场地,可想便知,它提升了东前街的人气指数和繁荣的热度。而“药王庙”作为东前街唯一的以“庙”为名的古建筑,它究竟建于何年?为何冠名“药王庙”?它初始的功用是什么?这一串疑问仍浮现在我的脑际里,不知何时能够揭开这层蒙着“药王庙”的神秘面纱。

带着疑想,我继续前行,仅走二十几步,伫立在门牌上标着“东前街56号”的老台门前。这个台门老街坊人叫“三进台门”,算得上是东前街最大的台门了。它建于清朝中期,距今已近200年的历史,坐北朝南,台门分外、中、里三进,由几个台门连贯而成,厢房就有二十多间,横穿东前街与东后街,占地面积有1500多平方米。现在只居住着几户年老人家,留守着这个大台门。追溯起老台门住户,值得记上无上荣耀的一笔——被誉为中国革命“民族的号手”“人民的音乐家”任光的父母早年就迁居到此(任光原先出生的旧居即“任万盛石铺”,因任光去法国求学,其父母为筹措资金,不惜将店铺作借款抵押,后因无力偿还被抵债,只得在附近找房安居,而原来的任光旧居“任万盛石铺”后因城镇建设而被拆,现已不复存在)。上世纪的1936年底,在“西安事变”过后的几天,任光抛忙回嵊探望父母和兄弟姐妹,这里留下了他殷殷的家国情怀和坚定铿锵的声音,从此他奔赴抗战的最前线,血洒皖南……后中央党史办将任光定为著名烈士,载入《中共党史人物传》史册,成就了家族人的骄傲,也成就了东前街人的骄傲,更成就了嵊州人民的骄傲。

继续边看边向前走,路过我少儿时代曾经居住生活过的老房,再行三十几步,习惯地往右侧的穿堂台门张望。据街坊的老辈人说,这里是一方风水宝地,出过秀才。有人不禁直问:“何以见得?”老人自豪地答道:“中国工程院院士、大科学家沈寅初就在这里长大。”哦!一语让人顿悟!

剡城文明的印记

漫步至此,朝西看,东前街的尽头就在前面。是的,如今的东前街全长不过五百来步,而由东向西三百来步,至今还保存着一条具有明清风格的古旧老街,现在尚存的五六十家店铺、十几个古老的台门,还出了数位驰名中外的大家,从街头到巷尾撒落着一段段挥之不去的记忆与情怀。由此看来,东前街可以说是一条老街、一条名街、一条现存唯一还能够见证千年剡城的文化历史之街。

诚然,一条老街,承载着剡城文明的印记,深藏着浓烈的乡愁,成为牵引游子的精神家园,而当我们意气风发迈入新时代、实现中华民族伟大复兴的今天,我们如何来倍加珍惜、保护,让这条古老的文化历史名街旧貌焕新,期盼着大家共同的深思与践行。

Copyright © 绍兴微平台 All rights reserved 浙ICP备13027338-1号 客服热线:0575-88051334 15257506102

免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!

Powered by ZmSys.com 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗